乳がん

日本人女性に最も多いがんは何でしょう?

答え:「乳がん」

そんな「乳がん」について、ちょっとだけ説明します。

「乳がん」って、どんな人がなるの?

ほとんどが女性ですが、まれに男性も罹患します。30代後半から急増しますが、より若くて罹患する人もいます。

乳がんの症状は?

自分で気付ける症状で有名なのは「しこり」。もっとも乳がんを疑う症状ですね。でも、「しこり」がなくても・・・

「えくぼの様なくぼみ」、「乳頭の腫れ・ただれ」、「液体の分泌」などが症状として現れることもあります。『ちょっとした皮膚トラブルと思っていたら、実は乳がんだった』ということも。

診断の方法は?

体への負担(侵襲)が少ないことから順に進めていきます。

- 問診:症状。経過の聞き取り

- 視診:見た目からの判断

- 触診:触覚による診察

- エコー検査:超音波による画像検査

- マンモグラフィ:放射線による画像検査

これらで乳がんの疑いが強い場合は、より詳しい検査が必要になります。わかりやすく説明した上で検査や治療を進めていきますので、心配せずに受診して下さい。

乳がんの治療は?

*手術

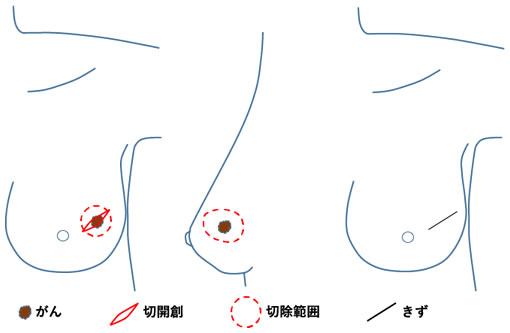

乳房切除術(全摘術)、乳房部分切除術(温存手術)

腋窩リンパ節郭清、センチネルリンパ節生検

*薬物治療

分子標的治療薬、抗がん剤、ホルモン療法など

*放射線療法

放射線でがん細胞を死滅させる

等があります。癌のタイプや患者さんの希望に応じて組み合わせていきます。

乳房部分切除術(ひだり側)

乳房切除術(ひだり側)

*がんを早期のうちに診断できれば、乳房が温存できる可能性が高くなります。

*術前のCT検査で転移の所見がなければ、「センチネルリンパ節生検」の結果により「腋窩リンパ節郭清」を省略できます。術後のリンパ浮腫を予防できます。

受診を迷っている方へ

がんは命をおびやかす病気です。それだけに『検査の結果を聞くのが怖い。』など色々なためらいがあると思います。

発見が早ければ早いほど治療効果は高いものです。症状がなくても、40歳以上の方は2年に1回乳がん検診をうけることが推奨されています。

もし症状があるなら、すぐに乳腺外来を受診しましょう。

胃がん

胃がんの治療

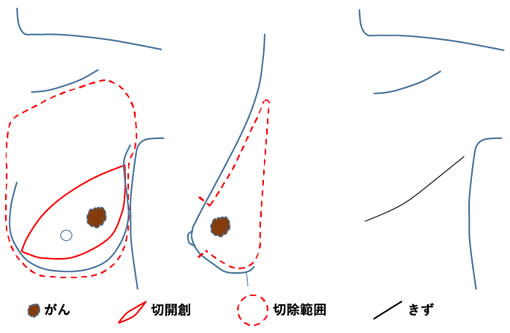

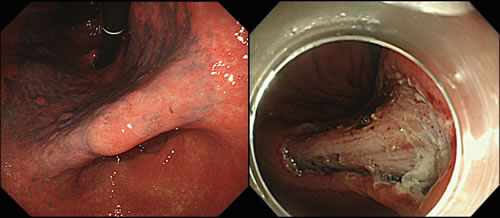

がんが胃の中にとどまる早期の胃がんに対しては、消化器内科により内視鏡的切除(ESD)で治療します。

リンパ節に転移している可能性のある胃がんに対して、外科で手術を行います。胃がんのできた場所、リンパ節に転移があるかどうかなどによって手術の方法が決まります。

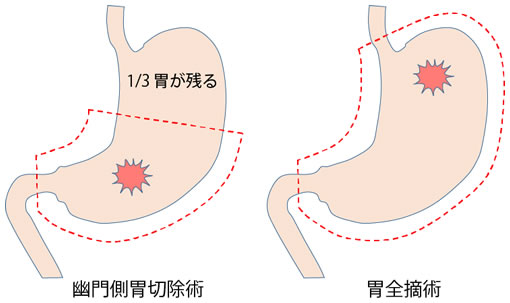

手術の方法

胃の上部にできた進行がんに対しては胃全摘術(胃を全部取ります)を行い、それ以外は幽門側胃切除術(胃の下側約2/3を取ります)を行います。

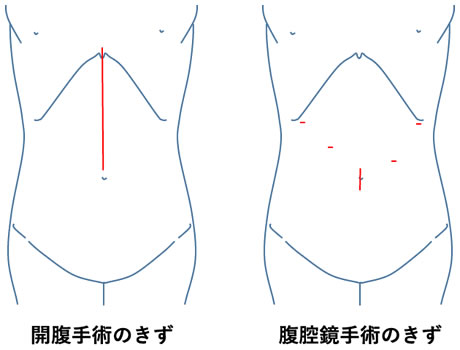

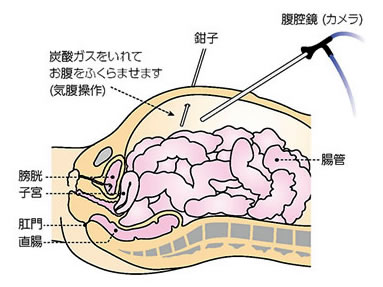

腹腔鏡手術

当院では2017年より腹腔鏡下幽門側胃切除術を開始、2022年より腹腔鏡下胃全摘術を導入しています。手術適応は、おもに早期がんを対象としています。進行がんであってもご高齢の患者さんに対して、からだのへの負担の少ない縮小手術として行う場合もあります。

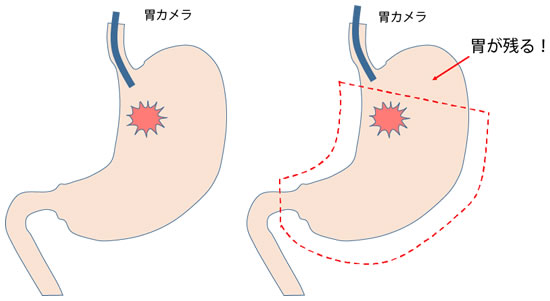

なるべく胃を残す手術を

近年、胃の上部から「グレリン」という食欲に関係するホルモンが分泌されることがわかってきました。胃の上部をわずかでも残すことで、胃を全部切除した場合よりも食事摂取が増えて、体重が減りにくくなることがわかっています。

当院では手術中に胃カメラで胃の中を観察することで、なるべく胃を残す手術を行うようにしています。

術後もサポート

胃がんの手術後は食事摂取量が減少するため、体重が減ってしまうことが知られています。

当院では胃がんの手術後には栄養士による栄養指導があります。『どんな食事を摂ったら体重が減りにくいか』を知ってもらうことで、術後の回復をサポートしています。

また、外来で定期的に血液検査を行い、栄養状態のチェックをしています。

大腸がん

大腸がんの治療

がんが大腸の中にとどまる早期の大腸がんに対しては、消化器内科により内視鏡的切除(EMR、ESD)で治療します。

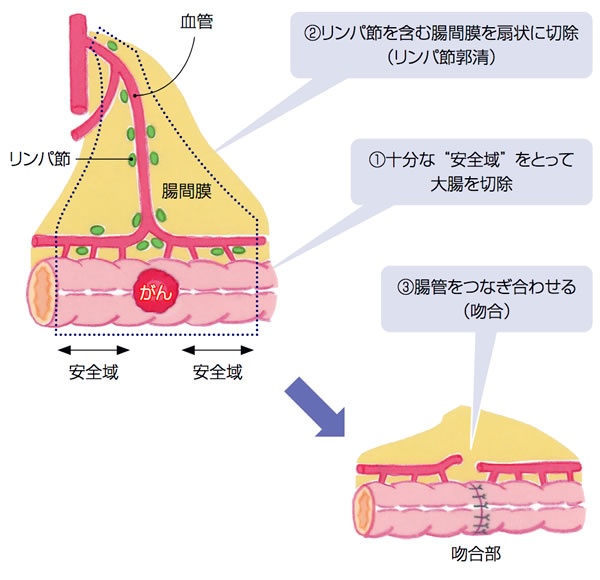

リンパ節に転移している可能性のある大腸がんに対して、外科で手術を行います。大腸がんのできた場所によって手術の方法が決まります。

手術の方法

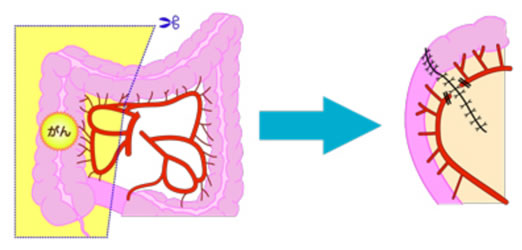

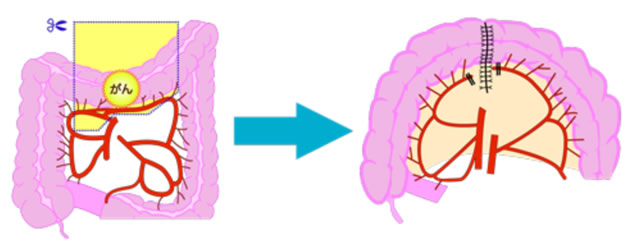

右側の大腸がん(盲腸がん、上行結腸がん、横行結腸がん)の手術

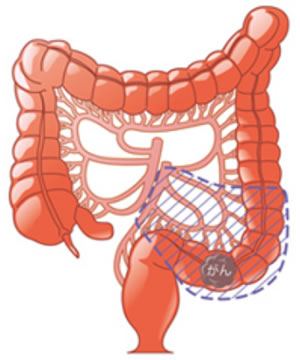

S状結腸がんの手術

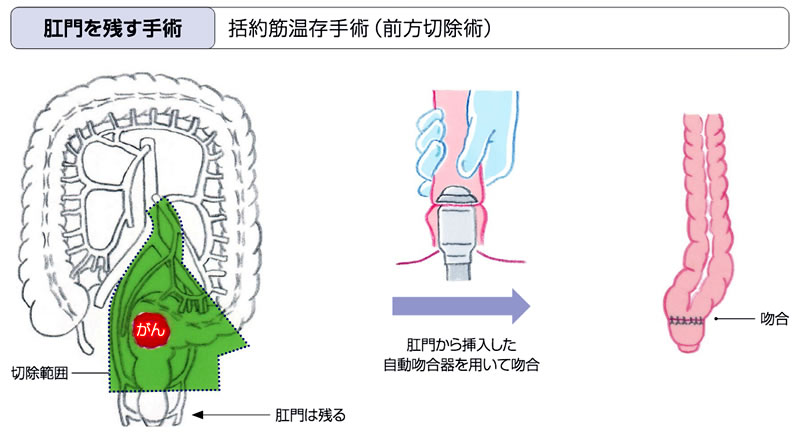

直腸がんの手術

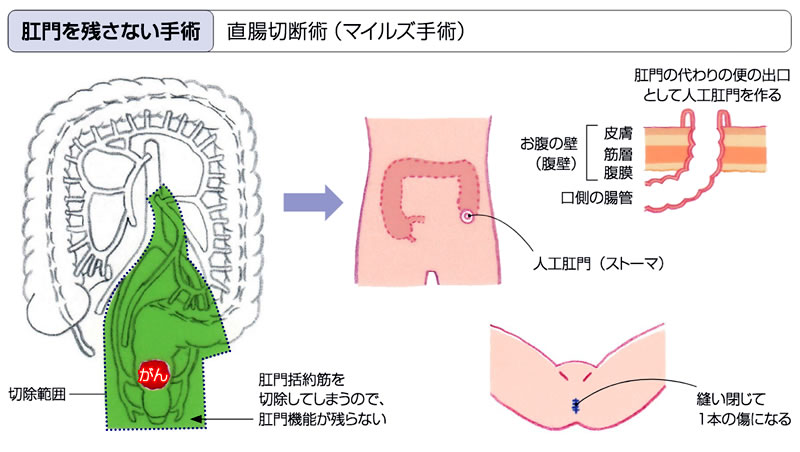

がんの位置が肛門に非常に近い場合は、肛門ごとがんを切除する必要があり、術後は人工肛門(ストーマ)となります。

当院にはストーマ外来があり、ストーマやストーマ周囲のお手入れ、日常生活でのお困りごとなどの相談に対応し、術後の生活もサポートしています。

腹腔鏡手術

当院では2008年より腹腔鏡下大腸がん手術を導入しています。手術適応は、進行癌を含めほとんどの症例を対象としています。しかし、大腸がんが原因で腸閉塞や消化管穿孔を合併している場合は、開腹手術の適応となります。

右側の大腸がん(盲腸がん、上行結腸がん、横行結腸がん)の場合

肝臓がん

肝臓のはたらき

肝臓は右の肋骨に守られた人体で最も大きな臓器です。生命を維持するための化学工場のような重要な働きをしており、役割りは主に三つに分類できます。

- 栄養の代謝と貯蔵:吸収された栄養分を体内で使える形に分解・合成して蓄える。

- 解毒作用:有害物質を分解・無害化し排泄します。

- 胆汁産生:腸内での消化吸収を助ける胆汁を分泌します。

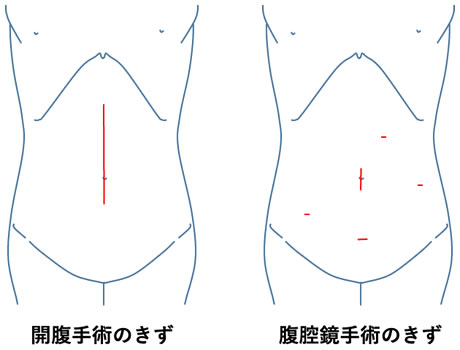

肝臓がんとは

肝臓がんとは肝臓にできた悪性腫瘍のことで、肝臓にある肝細胞から発生した「原発性肝がん」と、他の臓器のがんが転移した「転移性肝がん」に分けられます。

原発性肝がんには「肝細胞がん」と「胆管細胞がん」がありますが、大半は「肝細胞がん」です。今回は「肝細胞がん」の診断と治療について説明します。

なお胆管細胞がんも切除を第一としますが、切除不能な場合も多く、使用する薬剤も肝細胞がんとは異なります。また転移性肝がんの治療は、もともとのがんによって異なります。

肝臓がんの診断

肝臓は「沈黙の臓器」と言われており、がんができても症状や血液検査に現れることは比較的稀です。

肝がんの診断は

- 超音波検査(エコー)

- CT検査

- MRI検査

- 腫瘍マーカー検査(血液検査) などで行います。

肝臓がんの治療

肝臓がんでは肝炎や肝硬変を合併することが多く、肝予備能が各々の治療に耐えられるかどうか確認した上で治療を開始します。代表的治療について説明します。

(1)肝切除術

外科治療です。肝機能が良く保たれており、肝臓以外に転移がない場合に行います。肝臓は再生能力があり、切除後に元の大きさに戻ります。根治性が高い治療ですが、体への負担がかかります。最近は腹腔鏡(内視鏡)を使用した治療も開発されています。

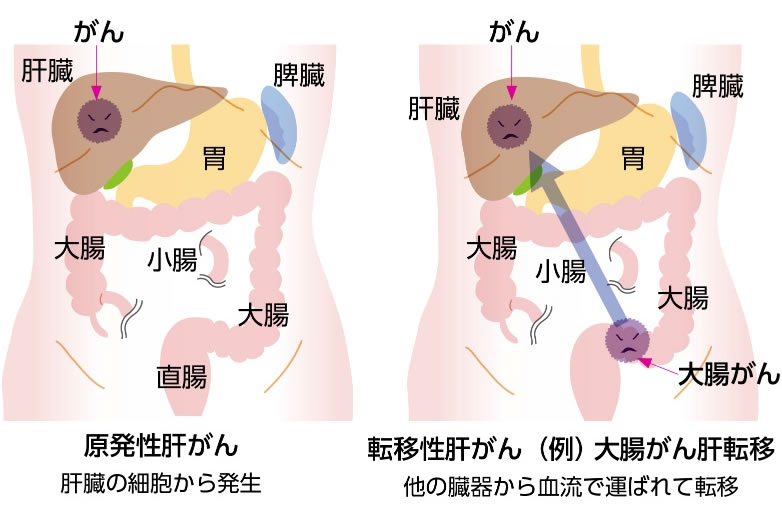

(2)ラジオ波焼灼療法(RFA)

体表から電極針を刺して高熱を発生させることで、がんを焼き固める治療です。体への負担が少なく、繰り返し治療できます。ただし腫瘍の数と大きさに制限(3cm以内、3個以下)があります。

(3)肝動脈化学塞栓療法(TACE)

がんに栄養を送る「肝動脈の枝」にカテーテルを挿入して、血管を塞ぐ薬剤と抗がん剤を注入します。(1)、(2)では治療が難しい患者さんが対象になります。

(4)薬物療法

進行した患者さんに行われる治療です。最近は薬物療法の進歩が著しく、従来の抗がん剤とは異なり、がん細胞そのものに作用する「分子標的製剤」や「免疫チェックポイント阻害剤」などが用いられるようになってきました。

肝臓がんの予防

肝臓がんの発がんそのものを抑えることはできません。リスク因子をできるだけ避ける必要があります。

ウイルス性肝炎の治療、禁酒など肝疾患進行の予防が重要です。また、最近増加しているメタボリック症候群(肥満・糖尿・高血圧など)のコントロールが特に大切です。

いつでも元気 MIN-IREN:p6-8,2022.8 中澤幸久

胆道がん

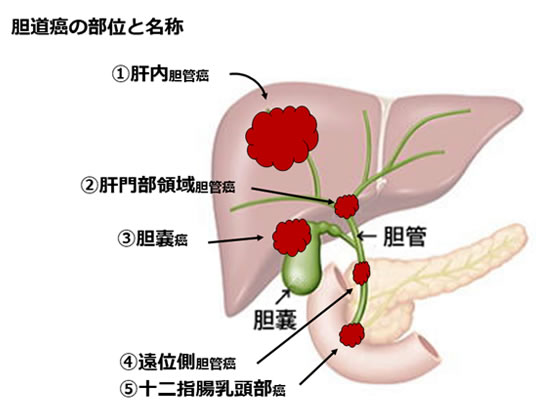

胆道がんとは

胆管がんとは、胆管(胆汁が流れる管)のいずれかの部位に発生するがんです。

発生部位によって以下のように分類されます。

- 肝内胆管がん(肝臓内に発生する)

- 肝門部領域胆管がん(胆嚢管分岐から肝臓までの胆管)

- 胆嚢がん

- 遠位側胆管がん(十二指腸に近い総胆管)

- 十二指腸乳頭部がん

- 広範囲胆管がん(広い範囲のがん)

胆道がんの診断

黄疸(目が黄染、皮膚が黄褐色、尿が濃くなる)やそれに伴うかゆみを契機に見つかることが多く、それ以外の自覚症状に乏しい場合が多いです。

治療方針の決定に最も重要な検査は造影CT検査です。一般の血液検査は胆道がんの確定診断にはなりませんが、腫瘍マーカー(血液でのがんの反応)の上昇は診断に有用です。

胆道がんと診断された場合には、がんの広がりを診断し治療方針を決定します。同時に黄疸を改善することも必要なために、「胆道ドレナージ」が行われます。内視鏡を使用して経鼻的に胆管の細くなった部分にチューブを留置し胆汁を通過できるようにします。治療方針決定までは入れ替えることができるプラスチックのステントを使用します。手術不可能な場合には「金属ステント」を挿入し胆汁の流れを改善することもあります。

胆道がんの治療

内科医師・外科医師がカンファレンスをおこない治療方針を決定します。大きく分けて(1)外科治療、(2)内科治療、(3)緩和的治療などがあります。

《外科治療》

胆道がんの外科治療は一般的に難易度が高いとされています。胆管の解剖が複雑で、周囲の肝臓や膵臓といった重要臓器に密接に関連し、かつ手術時にはともに切除する必要があるからです。

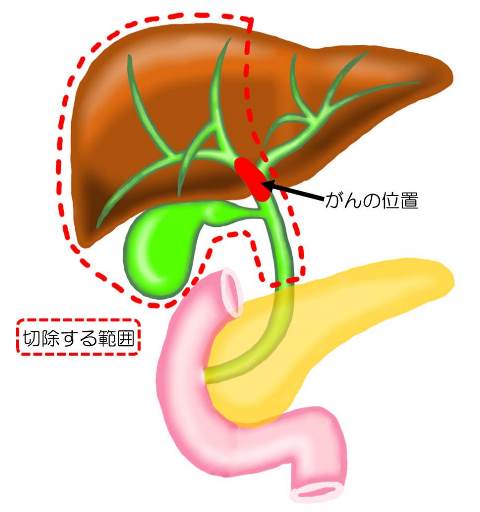

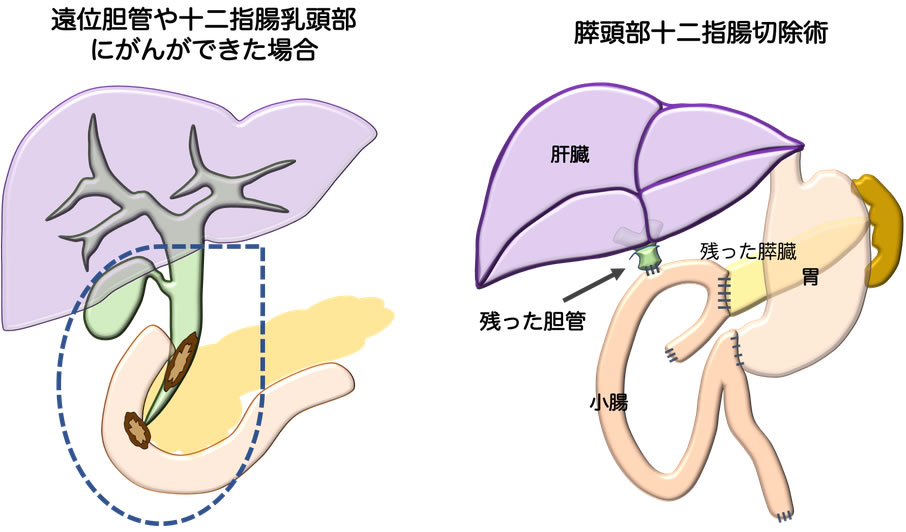

発生部位別分類の上記①~⑥によって術式が変わってきます。①~④では肝臓が、⑤では膵臓や十二指腸が合併切除されることが大半です。

当院で手術治療可能な胆道がんもありますが、複雑な手術の場合には専門機関に紹介をして、手術可能かどうかの評価や治療をお願いすることもあります。

肝門部領域胆管がんの術式(拡大肝左葉切除術)

遠位胆管がんと十二指腸乳頭部がんの術式(膵頭十二指腸切除術)

《内科的治療》

発見時に切除不可能と診断された胆道がんや、手術治療後に再発したがんに対しては全身化学療法が行われます。さまざまな薬剤を患者さんの状態に応じて、単剤や組み合わせて使用します。

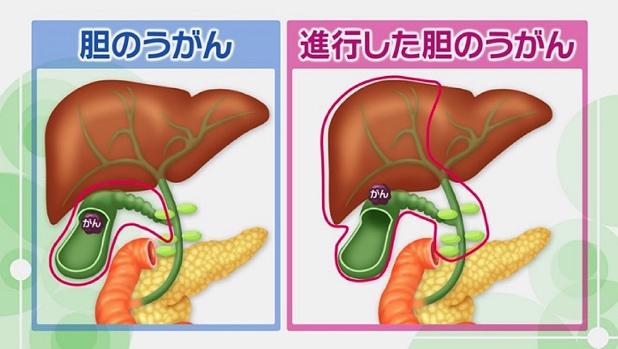

偶発性胆嚢がん

胆石症や胆嚢炎などで胆嚢摘出術(腹腔鏡下または開腹手術)を受けた後、胆嚢の病理検査(顕微鏡を用いた細胞の診断)で1%前後の患者さんが「胆嚢がん」と診断されます。

早期がんであったり、炎症のある胆のうがんの術前診断は非常に困難なためにこのようなことが起こります。このようながんを「偶発性胆嚢がん」と呼びます。

早期がんで追加の外科治療を必要としないものから、進行がんで肝臓やリンパ節や胆管などの臓器を合併する「拡大手術」を必要とする場合まで様々です。追加切除の場合にはできるだけ速やかに行いますが癒着などの影響で手術がやや困難になる場合があります。

胆嚢がんの外科治療(左:早期胆嚢がん、右:進行胆嚢がん)

膵臓がん

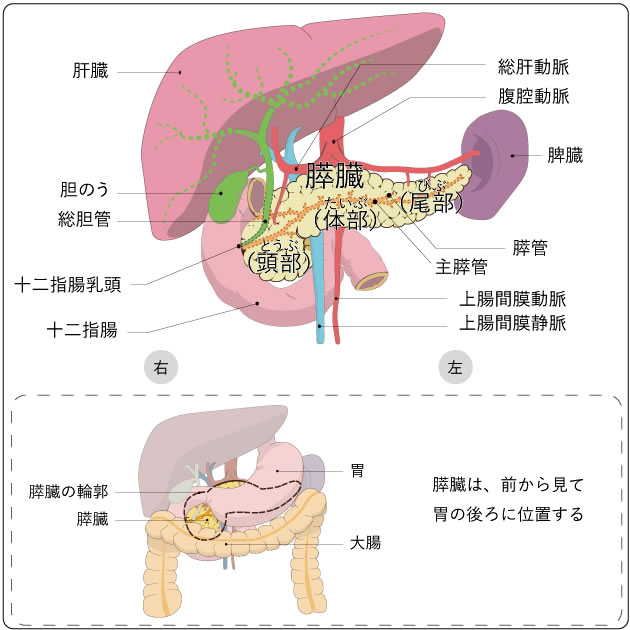

膵臓のはたらき

膵臓は上腹部で胃の裏側にあり、15~20cm程度の横長な臓器です。膵臓の中には膵管という細長い管が通っていて膵臓内で産生された「膵液」という消化液を十二指腸(乳頭部)から排出しています。これを「外分泌機能」といいます。また血糖や消化液の量を調節するインシュリンやグルカゴンといわれる物質を作って血液に流す「内分泌機能」があります。

膵臓の位置と解剖

膵臓にできる腫瘍

一般に「膵がん」と呼ばれる悪性腫瘍のほかに様々な腫瘍があり、腫瘍の性質や広がりによって治療方法が異なります。中には悪性とは言えず、定期的な検査を行って腫瘍の状態が変化するようになって初めて手術を行う腫瘍もあります。

膵臓がんとは

一般な膵臓がんは「膵管がん」と呼ばれ、膵液を運ぶ管に癌が出来る場合が多く(90%)、その他には「インシュリンを作る細胞」や「膵液を作る細胞」から発生する場合があります。

原因は明らかではありませんが、家族歴、喫煙、慢性膵炎、糖尿病、肥満などと関連があるとされています。

早期発見が困難で診断されたときには進行がんであることが大半です。

膵臓がんの症状

早期の段階ではほとんど自覚症状はありません。

進行してくると、背部痛、黄疸(白目や皮膚が黄褐色になる)、食欲不振、体重減少が出現します。糖尿病の患者さんは血糖値が急に悪化する場合があります。さらに進行すると背中の神経に広がって背中が痛んだり、十二指腸が狭くなったり、おなかに水がたまる(腹水)こともあります。

膵臓がんの診断

血液検査、超音波検査、造影CT検査、MRI検査、必要に応じて内視鏡的膵管造影検査(ERCP)、超音波内視鏡検査(EUS)などが行われます、

これらの検査を組み合わせて、膵がんの進行度、転移の有無、膵がんが周りの大事な血管(門脈や肝動脈)などに浸潤(広がる)していないか調べます。

膵臓がんの治療

がんの状態や性質、進行度、患者さんの体力などを総合して治療方針を決定します。膵臓がんが膵臓内にとどまっている場合には、手術が最も「根治的な治療方法」です。手術後には抗がん剤治療が行われることが多いです(術後補助化学療法)。

他の臓器に転移が認められたり、周囲の大きな血管に広がっている場合には、手術ではなく抗がん剤治療(全身化学療法)や放射線治療が勧められます。

最近では、はじめに化学療法(場合によって放射線療法も)を行ったあとで、効果を見て手術が行われる患者さんが増えています。このような場合には初めから専門施設に紹介をさせて頂いて治療をおこなっていただいています。

《手術方法》

膵頭部のがんで黄疸がひどい場合には、胆汁のドレナージ(胆道がんの章を参照)を行って黄疸の改善を待ってから手術する場合があります。

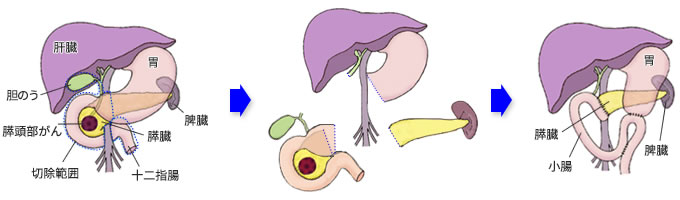

(1)膵頭十二指腸切除術

膵臓の右側半分のがんに対して行われます。

膵臓+胆管+胃の一部と十二指腸を切除しそれぞれ臓器を小腸でつなげる(再建)します。10時間近くかかる大手術です。術後経過も長く、合併症も起きやすい手術です。

膵頭十二指腸切除術

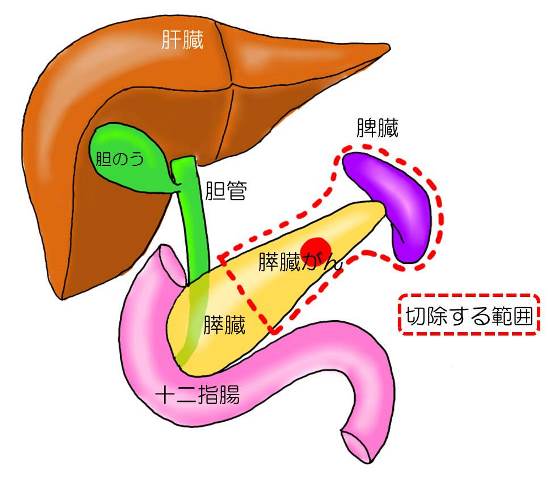

(2)膵体尾部切除術

膵臓左半分の癌に対して行われます。

膵体尾部切除術

《化学療法》

切除不可能と診断された膵臓がんや、手術治療後に再発したがんに対しては、全身化学療法が行われます。患者さんの状態に応じて、単剤や組み合わせで治療を行います。また放射線治療を併用することもあります。

《放射線療法》

切除が困難な患者さんに抗がん剤との併用治療が行われています。当院では放射線治療設備を持たないために近隣の病院(中部ろうさい病院、掖済会病院、中京病院など)に治療を依頼しています。

おわりに

膵臓がんは発見時にすでに進行していることが多く、手術になるケースは20~30%と少ないのが特徴です。手術を行った場合の5年生存率は10~20%とされています。早期で発見された場合には40%になるとの報告があります。ただし膵臓がん早期発見の有効な検診方法は確立されていないのが現状です。